2024年12月7日にイデイベース(小山市出井)にて、おやまグリーンアクションプロジェクト森づくり編が開催されました。

「憩いの森鉢形」での活動と同じ実践編ということで、自然豊かな森で竹を切った後、切った竹を使い「竹灯り」や「竹ブランコ」を作りました。

当記事では当日の様子をお伝えします。

空へと伸びる長い竹!バッサリ切ってスペース確保!

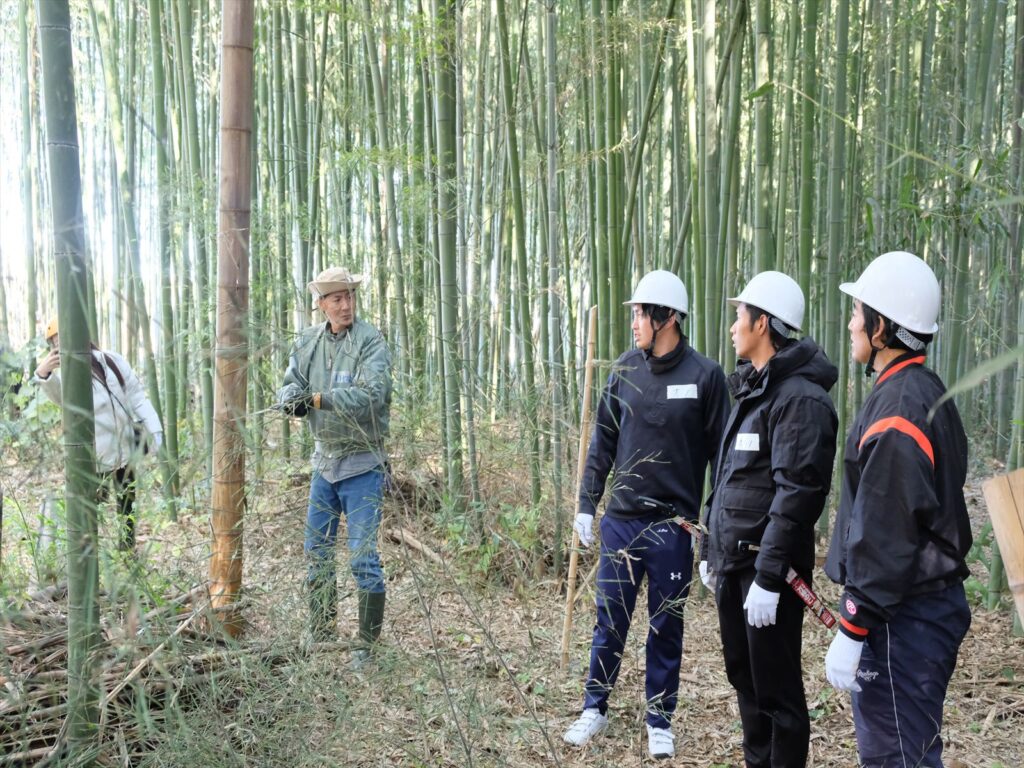

まずはじめに、集合した参加者はラハイナ・コーポレーションの速水さんに案内され、イデイベース内の竹林を確認。

ラハイナ・コーポレーション 速水 英幸さん

元々はハワイの雑貨を扱う会社だったが、東日本大震災のボランティア活動をきっかけに、地主の管理が行き届かずに放置される竹林問題に衝撃を受け、竹林整備と竹を活用したものづくりをスタート。土壌改良材としての竹チップやパウダー、竹炭の製造販売の他、小山市産の孟宗竹や真竹の幼竹を原料にしたメンマ製造などに取り組んでいる。

イデイベースには「マダケ」と「モウソウチク」の2種類の竹が生えています。

マダケは日本古来のもので節の線が2本あるのが特徴です。一方、モウソウチクは中国が原産

の竹で節の線は1本で、肉厚で食用のタケノコとしても広く普及しています。

竹の違いを速水さんから聞いた後、参加者は2〜3人のチームに分かれて竹林の整備に挑戦。

整備に必要なのは「間引くこと」と教えてもらい、色の薄れている竹、節が黒ずんでいる竹、細い竹や曲がっている竹を優先的に切ることにしました。

竹は狭いスペースに密集して生えているため、切った竹が他の竹に引っかかることも。

怪我をしないよう距離をとり、声を掛け合いながら作業を進めました。

初めて竹を切った参加者はこの表情。とても楽しそう。

段々と作業ペースが早くなっていくのを感じながら、1時間程作業を続けました。

切った竹を再利用!「竹灯り」と「竹ブランコ」を作ってみた

竹を切った後は、竹灯り作成班と、竹ブランコ作成班に分かれて作業を進めることに。

まず竹灯り作成班では、竹灯りに適した長さや太さの竹を準備。

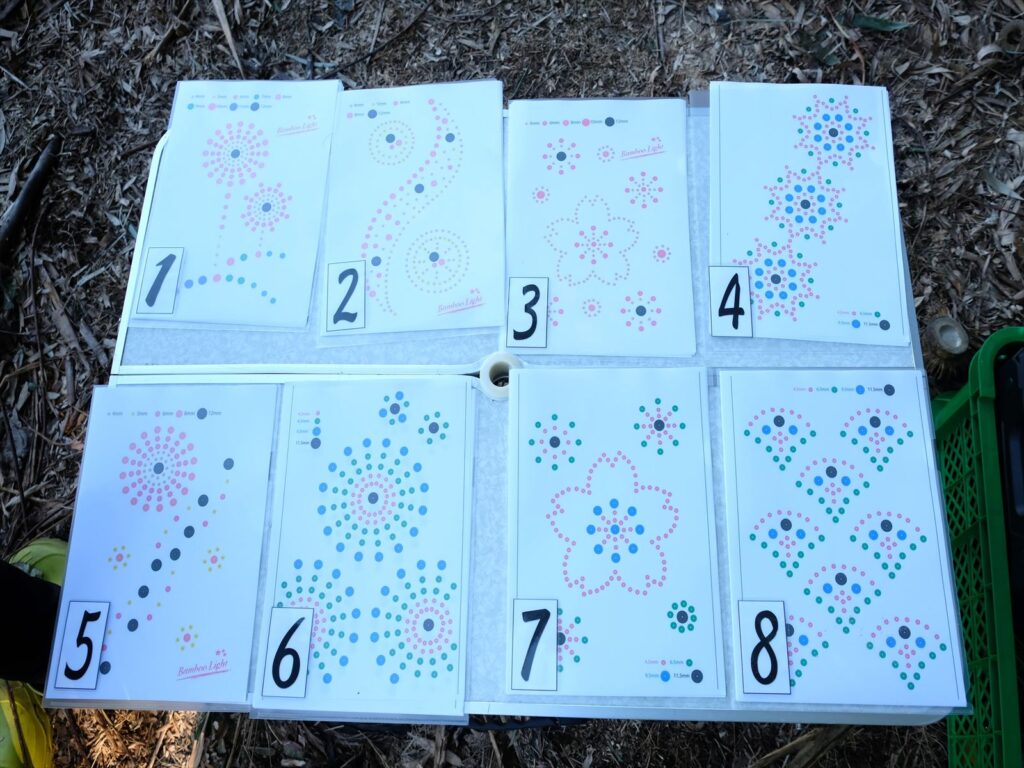

8つの竹灯りのデザインの中から一つを選んで…

竹に貼り付けて、ドリルで穴を開けていきます。

穴を開ける直径がそれぞれの場所で異なるので、ドリルの刃を交換しながらの作業。肉厚な竹

はなかなか穴が開かず「思っていた以上に硬い!」と苦戦する場面も。

40分ほど作業を進め、穴を開けた竹の中に灯りを入れたら完成です!

続いては竹ブランコ班です。13本の竹を組み合わせることでブランコが出来るとのことだったの

で、まずは必要な長さの竹を準備。竹を組み合わせ足を作って行きます。

竹と竹は金具でがっちりと固定。太さもバラバラで重くて長い竹に金具を取りつけるのはとても大変な作業。4〜5人がかりで竹を支えながら進めていきました。

その後、足と足を繋ぐ竹を一本通して…

紐をたらして乗る場所をつければ…ブランコの完成です!

耐久度を試すために実際に漕いだところ、ぐらりと片足のバランスが崩れてしまう場面もありました。

60kg台の人が乗った時は大丈夫でしたが、安定性を高めるためにはまだ検証が必要そう。上手

く組み立てられれば150kgまでは乗れるとのことでした。

いつか同じ場所で再挑戦したいと思います!

日が差し込む竹林を見て、これからのことを考える

最後は完成したブランコの前で記念撮影。

竹が密集していた竹林に日が差し込み、ブランコが明るく照らされていました。

美しいとされている竹林は、傘をさして歩けるくらいと言われているそうです。

今回整備できたのは限定的な広さでしたが、この場所から少しずつエリアを広げて竹林を整備し

ていくとのこと。

参加者からは「竹には人を癒す力がありそう。どんどん整備して過ごせる場所になるといいな」といった声もあり、速水さんからはイデイベースを観光農園のような場所にできたらと、整備後のあり方についても話してくれました。

「捨てればゴミだけれど、使えば資源になる」と話してくれた速水さんの言葉が印象的で、アイデア次第で竹が生まれ変わったり、作る過程を楽しめたりすることを実感。単純作業にならないよう整備を楽しむことも大切なことを学んだ時間となりました。

コメントを残す