2024年10月5日に、小山市役所にて、おやまグリーンアクションプロジェクト 森づくり編が開催されました。

森づくり編では、「準備」と「実践」を別日に開催。今回は実践に向けての準備として、森づくりって何?森を育む活動を知ろう!をテーマに、3人の専門家から話を聞きました。

当記事では当日の様子をお伝えします

みんなの力で里山を豊かにする!NPO法人 トチギ環境未来基地

1人目の専門家は、NPO法人トチギ環境未来基地 理事長の塚本竜也さんです。

NPO法人トチギ環境未来基地(理事長) 塚本竜也さん

大学で森林資源を専攻し、卒業後シアトルの環境NPO で半年間の研修に参加。 帰国後、東京のNPO で国際ボランティア活動の企画運営に従事したのち、2009 年トチギ環境未来基地を設立。「環境」と「若者」を中心テーマに、様々な活動を展開。若者の力による豊かな里山づくり・地域づくりと、社会貢献活動を通じた次世代の育成を使命の両輪とし、2010 年より活動開始。ワークキャンプを柱とする活動展開により、若者、親子、企業、外国人ボランティアなど様々な参加者とともに活動を推進。

トチギ環境未来基地は年間約1,500-2,000人ものボランティアの力を借りながら、栃木県内10箇所・約20haの里山の管理を行っています。

人の手が入らなくなった里山では、景観の悪化や野生鳥獣害など様々な問題が発生するため、定期的な整備が必要になるとのこと。

里山の豊かさを守るためには手入れが必要になるのですが、高齢化や過疎化により里山を管理する人や森で働く人(林業従事者)が減っているそうです。

そのためトチギ環境未来基地では、「みんなでやる」ことや、関わってくれる「みんな」を広げていくことを大切にして、大学生や外国人、障がい者のグループなどの多様なボランティアや企業の社会貢献事業と連携しながら活動していることを話してくれました。

「森には地域の人たちのさまざまな物語があります。”がんばり坂”のような地域ならではの名前や森で過ごした思い出などから小さな物語があって、その物語から活動への共感が生まれたり、子どもが入れる森にしたいといった想いが生まれていくのだと思います」

私の暮らす地域にも小さな物語があったかなぁ。

そんなことを思い返しながら実践編に向けての心構えを参加者と作りました。

竹林問題を竹活用のチャンスに変える!ラハイナ・コーポレーション

2人目の専門家は、ラハイナ・コーポレーションの速水 英幸さんです。

ラハイナ・コーポレーション 速水 英幸さん

元々はハワイの雑貨を扱う会社だったが、東日本大震災のボランティア活動をきっかけに、地主の管理が行き届かずに放置される竹林問題に衝撃を受け、竹林整備と竹を活用したものづくりをスタート。土壌改良材としての竹チップやパウダー、竹炭の製造販売の他、小山市産の孟宗竹や真竹の幼竹を原料にしたメンマ製造などに取り組んでいる。

ラハイナ・コーポレーションは竹林整備や竹の活用を行っています。

竹林が管理されずに放置されてしまうと、土砂災害の危険性やイノシシによる獣害の可能性があるため、森林同様に整備が必要になるといいます。

そのような竹林問題をなんとかする例として、速水さんは竹を活用することが重要だと考え様々な方法で形にしているそうです。

竹を細かくした竹チップや竹パウダー(道路や土壌改良に活用)、竹炭や純国産メンマ、バイオトイレなどなど。

竹1つでもこんなに活用できるんだなということを実感。「実践編」では竹の加工(竹のブランコや竹あかりの制作)も行うとのことなので楽しみにしたいと思います!

憩いの森で自然と向き合う管理人!キラ星農園

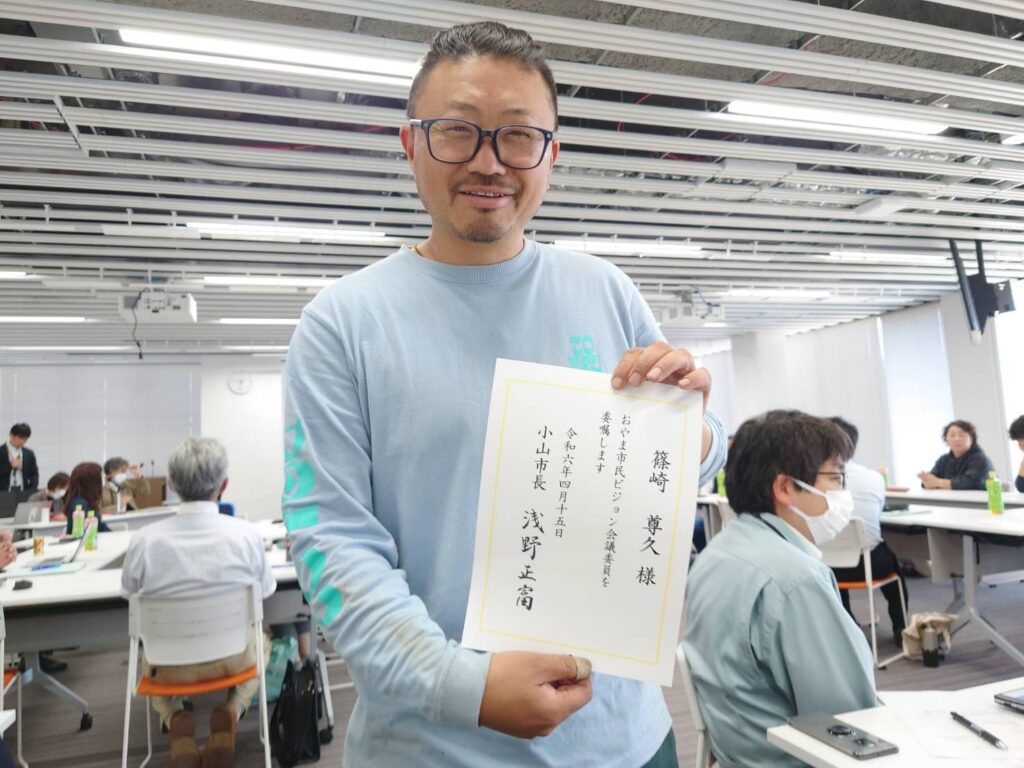

3人目の専門家は、キラ星農園の篠崎 尊久さんです。

キラ星農園(園長) 篠崎 尊久さん

小山市内で様々な種類の野菜を栽培しているキラ星農園の園主。安全安心な野菜を育てるため、農薬を使わず自分の目が届く範囲で丁寧に育てており、市内だけではなく東京圏の飲食店でも愛用されている。農業を通して自然と向き合う中で、「人や動物、植物が共存共栄共生できるような場を作りたい!」と2020 年から憩いの森の管理をスタートし、 仲間たちと一緒に森づくりに取り組んでいる。

キラ星農園では無農薬野菜を栽培し、さまざまな飲食店やお客さんに提供しています。

また、篠崎さんは小山市鉢形にある「憩いの森 鉢形」の管理人としても活動しているとのこと。

管理人になったのは、野菜や果物の受粉にかかせないニホンミツバチの巣箱を置ける場所を探しているときに、「憩いの森 鉢形」と出会ったことがきっかけ。

「この森を整備したい、生かしたい」と思った篠崎さんは、大家さんと交渉し、森の売買を防ぎ維持管理していくために、行政との連携を図り自然共生サイトへの登録を進めたそうです。

森の中では、椎茸の栽培や栗拾い、思川桜染めのイベントなど、様々な過ごし方ができることを話してくれた後、「人が環境を変えてしまうこともあるけれど、環境を戻すことができる」ことについても話してくれました。

次回の実践編では「憩いの森 鉢形」で自然を感じながら、森を守る活動を行うとのこと。 自然の豊かさを感じられるということなので楽しみです!

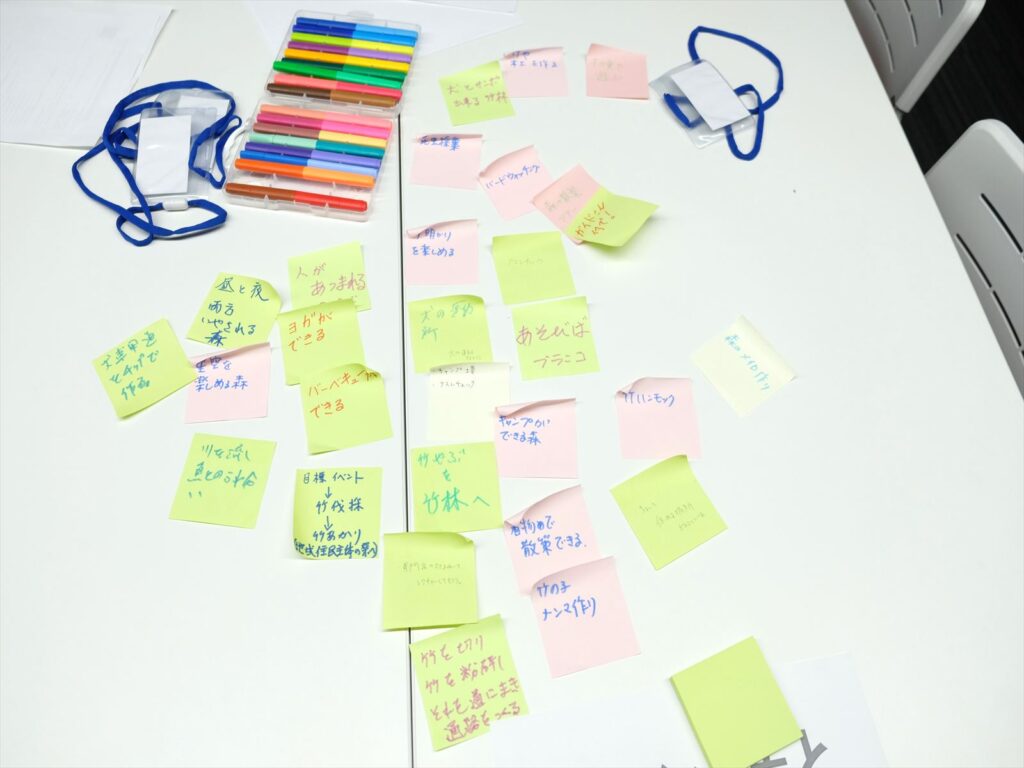

理想の森を考えよう!ワークショップで参加者同士で意見交換!

専門家の方々からお話を聞いた後は、参加者同士で意見交換を行いました。

理想の森を考えよう!をテーマに、どんな森にしたいかを話し合いました。

「癒しを感じられる森が良いな」、「犬と一緒に歩ける森がいいな」、「キャンプができる森とかどうかな」、「そのためには整備された道が必要かもね」など色々な意見が出ていましたよ!

3人の専門家から聞いたお話や、出し合ったアイデアを心の内に秘めながら、次回の実践編も楽しみたいと思います。

コメントを残す